TNFD提言に基づく情報開示 Disclosure Based on TNFD Recommendations

地球の持続可能性を確保するためには、安定した社会資本とそれに支えられた人的資本の確保が欠かせず、さらにそれらはすべて自然資本を土台として成立しているとされています。すなわち、自然資本は人間の安全保障の根幹と言えますが、現在その自然資本の安定性を生物多様性の損失と気候危機という二つの危機が揺るがしています。

2022年12月の生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された国際枠組「昆明・モントリオール生物多様性枠組」や、2023年3月に閣議決定された日本政府の「生物多様性国家戦略2023-2030」においては、「自然と共生する世界」を2050年の生物多様性ビジョンとして位置付けています。また、その達成に向けた2030年までの目標として、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる目標「2030年ネイチャーポジティブ」を掲げています。自然資本・生物多様性への対応は、とても重要な社会課題となっています。

当社グループは、「グループ環境方針」に「緑あふれる潤いのある街・暮らしの創造」 「地域をリードする温暖化防止」「地球にやさしい省資源活動」を掲げています。また、事業を通じて実現する社会との共有価値として「地球環境との共生」を意識し、マテリアリティ(重要課題)として「脱炭素社会の推進」と「循環型社会の推進」を特定しています。これらに基づき、自然資本・生物多様性に関する各種取り組みを推進するとともに、2025年4月に自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)提言に賛同し、TNFD Adopterに登録しています。今後も自然資本・生物多様性に関する各種取り組みを推進していきます。

ガバナンス

当社は、自然関連の対応を含むサステナビリティの取り組みを当社グループ全体で横断的かつ継続的に推進するための体制として、当社社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置するとともに、下部組織としてサステナビリティ推進協議会を設置しています。

サステナビリティ委員会は、グループ経営会議、リスクマネジメント委員会、内部統制委員会と並ぶ当社社長直轄の会議体と位置付けられ、原則として年2回以上開催し、当社グループのサステナビリティの取り組み推進に関する方針の策定、体制の構築、指標や目標の設定、進捗状況のモニタリングや評価に関する事項等について審議・協議および報告しています。自然関連の対応に関しては、自然への依存と影響の評価、自然関連のリスクと機会の特定、自然関連のモニタリング指標や目標の設定と対応方針、その取り組み状況等の重要事項について、審議・協議および報告しています。なお、当社グループ共通で定めた「サステナブル調達基準」に基づくサプライチェーンマネジメント※の対応方針、その取り組み状況等の重要事項についても、審議および協議しています。サステナビリティ委員会での審議および協議事項のうち重要な事項は取締役会に付議または報告され、取締役会は、サステナビリティに関する重要な事項の決定、推進状況のモニタリング等の実施を通じて、当社グループのサステナビリティの取り組み推進を監督しています。また、委員会の下部組織であるサステナビリティ推進協議会は、横断的な組織として、コーポレート部門や事業部門で構成され、委員会での決定事項の共有や検討事項の事前協議、当社グループのサステナビリティ施策の共有・検討、サステナビリティの取り組み推進に関する進捗状況の協議・報告等を行っています。

※サプライチェーンマネジメントに関する当社グループの取り組みの詳細は、「東京建物グループ サステナビリティレポート」のサプライチェーンマネジメントに掲載。

戦略

当社は、TNFDが推奨する「LEAPアプローチ」に沿って、当社グループの自然関連の戦略を整理しています。

本整理の対象は、当社グループ事業における自然への依存と影響の大きさや自然関連のリスクと機会の大きさなどを考慮し、国内外の施設による事業を前提とする「ビル事業」「住宅事業」「新規事業」「駐車場事業」「クオリティライフ事業」「海外事業」としています。なお、当社グループの売上に占める対象事業の売上は、2024年度において90%を超えます。

LEAPアプローチの概要

- 自然との接点の特定

(Locate) - 当社グループが対象事業において保有・管理運営・販売等する物件の位置情報を把握し、その周辺にある自然の状態などを評価することで、自然との接点を特定

- 依存と影響の診断

(Evaluate) - 対象事業における重要な自然への依存と影響を特定し、その大きさを評価

- リスクと機会の評価

(Assess) - 対象事業における自然関連のリスクと機会を特定し、評価

- 対応と報告の整理

(Prepare) - 特定したリスクと機会への対応策を整理し、それらの情報を開示

自然との接点の特定(Locate)

当社は、自然への依存と影響や自然関連のリスクと機会に対処するうえで、対象事業における施設の位置情報を把握し、その周辺に所在する自然の状態などから、自然との接点を評価しました。なお、TNFDが定義する下記の5つの基準に沿って、外部ツールなどで得られるデータを用いながら、施設ごとに評価しています。

TNFDの5つの基準と外部ツール・データ

- 保全重要度

- IBAT(生物多様性評価ツール)を用いて、保全重要度が高い地域(保護地域とKey Biodiversity Area)との近接状況、STAR(Species Threat Abatement and Restoration Metric)の値を確認して評価

- 生態系の完全性

- Natural History Museumが提供している、Biodiversity Intactness Index(生物多様性完全度指数)を用いて評価

- 生態系の完全性の急激な劣化

- WWF Biodiversity Risk Filterが提供している、自然への影響の大きさを示す指標である、Pressures on Biodiversityを確認して評価

- 水関連の物理リスク

- Aqueduct(水リスク分析ツール)を用いて、ベースライン水ストレス、洪水リスク(河川・沿岸)を確認して評価

- 生態系サービスの重要度

- Global Forest Watch(森林状況確認ツール)を用いて、先住民族・地域コミュニティ(IPLCs:Indigenous Peoples and Local Communities)が管理する地域との近接状況を確認して評価

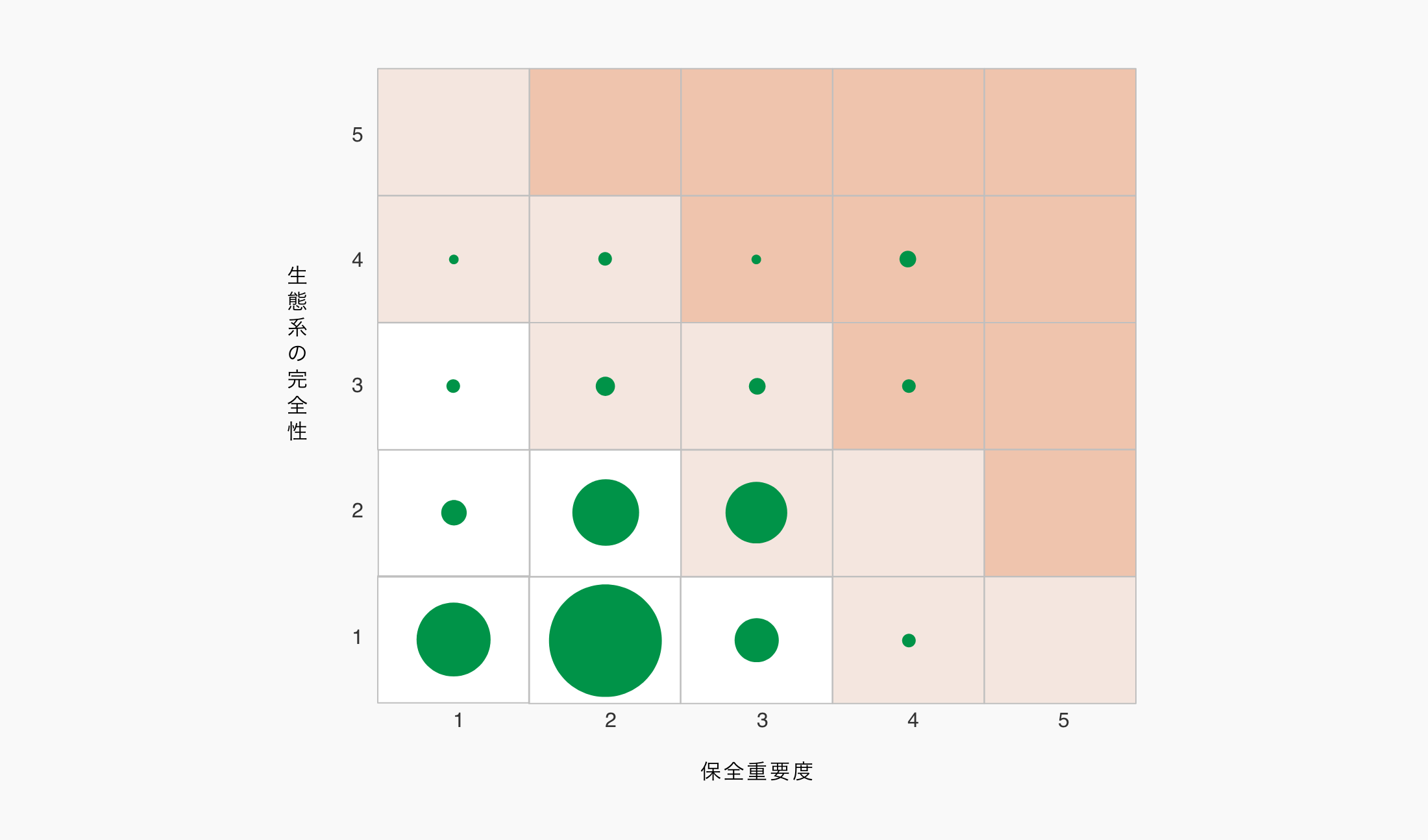

対象事業における施設を評価した結果、都市部以外のクオリティライフ事業の施設(リゾートホテルやゴルフ場など)の一部が、「保全重要度」と「生態系の完全性」が高い地域に所在していることが判明しました。また、「生態系の完全性の急激な劣化」「水関連の物理リスク」「生態系サービスの重要度」については、すべての施設において低~中程度の地域に所在していることが判明しました。

保全重要度と生態系の完全性の評価結果

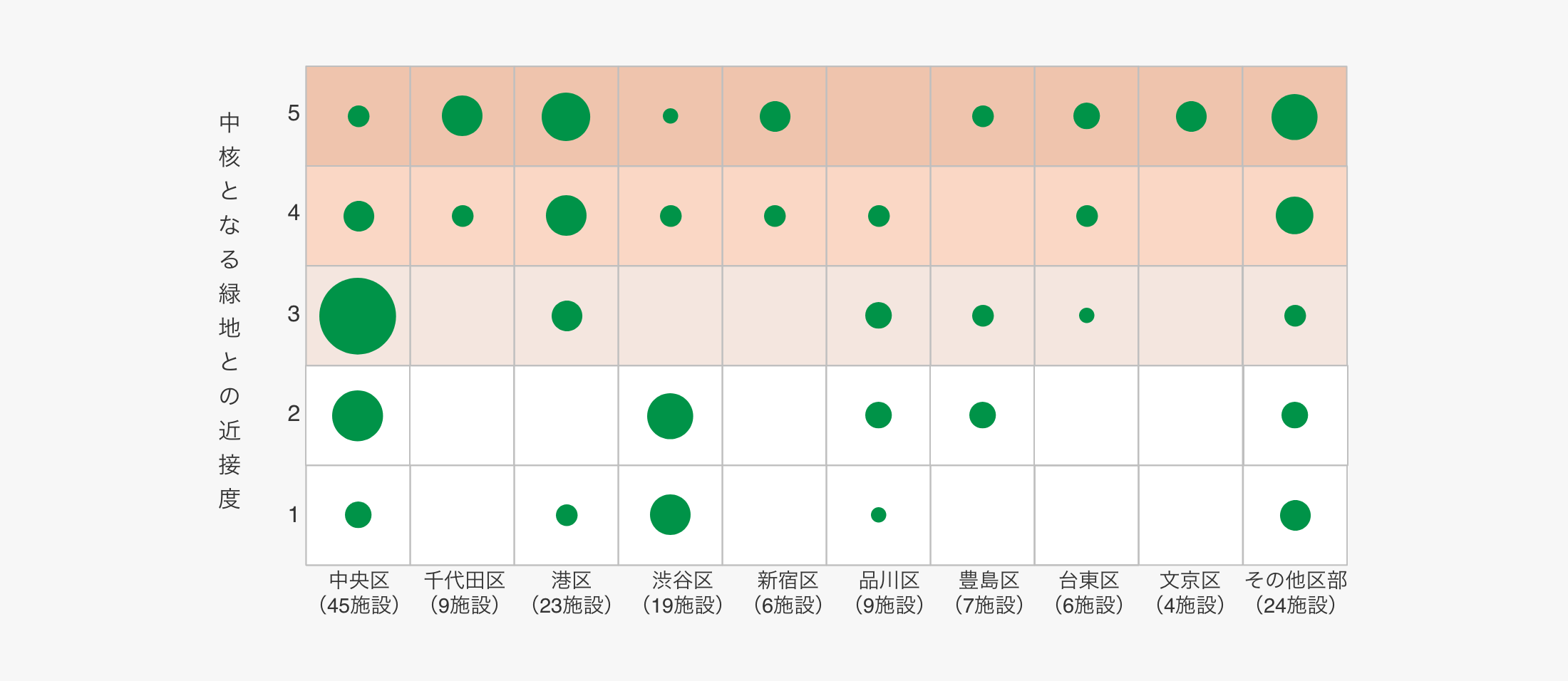

なお、対象事業における施設の多くは東京都内に所在しておりますが、都市部の生物多様性保全においてはエコロジカル・ネットワーク※の形成が重要です。そこで、23区内に所在する施設については、各自治体が定める緑の基本計画などを参考にして、各地域の中核となる緑地との近接度を算出し、「エコロジカル・ネットワークへの潜在的な貢献度」を追加的に評価しました。

ここでは、対象事業における施設のうち中央区、千代田区、港区に所在する施設を中心に、中核的な緑地と近接している場合が多く、緑地の創出によるエコロジカル・ネットワークへの潜在的な貢献度が高い可能性があることが判明しました。

※対象となる地域において優れた自然条件を有する場所として位置付けられる生物多様性の拠点(コアエリア)間で野生生物の移動・分散を可能とするため、コアエリア間をコリドーで相互に連結させる考え方をいう。コアエリアやコリドーについては、外部からの影響を軽減するための緩衝地域(バッファーゾーン)を必要に応じ配置していくことも、エコロジカル・ネットワークの重要な要素であるとされる。

東京都内の施設と中核となる緑地との近接度の評価結果

自然への依存と影響の診断(Evaluate)

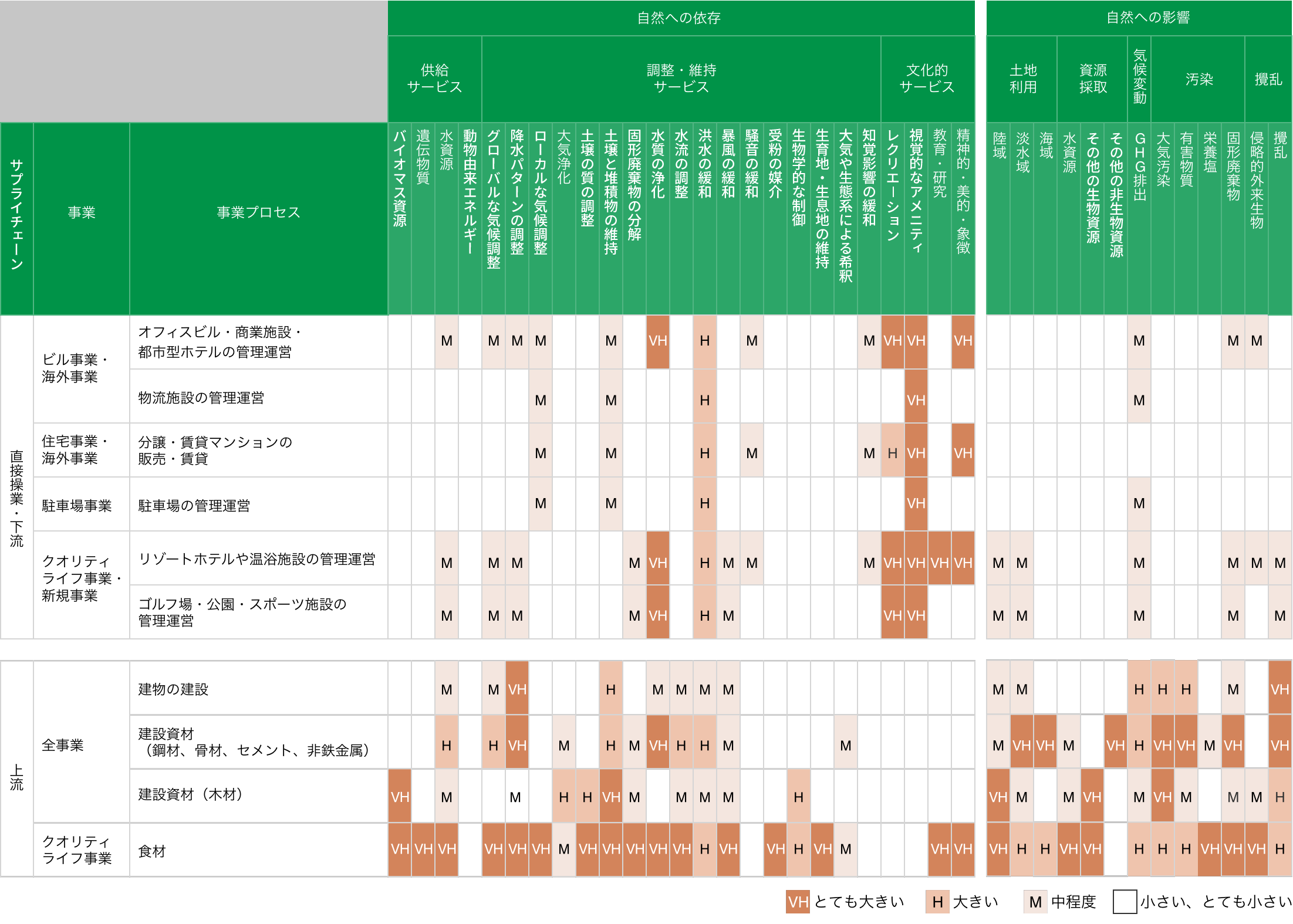

当社は、対象事業における自然への依存と影響を特定し、それらの大きさを評価しました。本評価は、対象事業のサプライチェーンを「直接操業・下流」と「上流」に分類し、TNFDが推奨する評価ツール「ENCORE※」などを活用して、それぞれ実施しています。

本評価の結果については、自然への依存と影響の大きさを色の濃淡で示すヒートマップで整理しています。

※Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposureの略称で、国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCSC)などにより開発された、企業の自然への影響や依存度の大きさを把握するためのツール。

対象事業における自然への依存と影響

「直接操業・下流」では、すべての対象事業に共通で、文化的サービスへの依存が大きいと評価しています。オフィスビルや分譲マンションのなかには、敷地内に緑地を設置したり、周辺の緑地に面して建てたりしたものも多くあります。そのような施設では、緑が見えること、森林浴やウォーキングなどのレクリエーションを楽しむことによる、自然がもたらす心理的・生理的な効果などが期待され、自然が有する機能に依存していると言えます。

「上流」では、すべての対象事業に共通で、建設に必要な建材の調達が、多くの点で自然への依存と影響が大きいと評価しています。また、ビル事業やクオリティライフ事業におけるホテルなどで提供する食材の調達が、多くの点で自然への依存と影響が大きいと評価しています。

自然関連のリスクと機会の評価(Assess)

当社は、対象事業における自然関連のリスクと機会を特定しました。本特定も、対象事業のサプライチェーンを「直接操業・下流」と「上流」に分類し、それぞれ実施しています。

対象事業における自然関連のリスク

| 分類 | 項目 | 当社グループ事業への影響 | ||

|---|---|---|---|---|

| 直接操業・下流 | 移行リスク | 政策・法規制 | 保護地域やまちづくりに関する法規制の導入・強化 | 30by30目標の達成に向けた保護地域面積の増加や、土地利用の規制強化による新規開発用地取得制限の発生 |

| 技術 | 緑地管理の負担 | 環境配慮や緑地に関する認証取得コストの増加、緑地メンテナンスコストの増加 | ||

| 市場・評判 | 消費者・社会の変化 | 環境配慮や緑地に関する認証未取得物件や環境負荷が高い物件のニーズ低下による稼働率の低下や賃料の減少 | ||

| 保全重要度の高い地域などに影響を及ぼす開発によるレピュテーションの低下、影響低減に向けた対応コストの増加 | ||||

| 物理リスク | 急性 | 異常気象の頻発・激甚化 | 異常気象の頻発・激甚化による、被災時などの賃貸収入の減少、復旧コストの増加 | |

| 慢性 | 平均気温の上昇 | 平均気温の上昇に伴う出控えによる売上の減少 | ||

| 平均気温の上昇およびヒートアイランド現象による高熱費の増加 | ||||

| 周辺の生態系の劣化 | 平均気温の上昇や病虫害の発生などによる周辺の生態系の劣化に伴う、物件の資産価値の低下や利用者の減少 | |||

| 生態系の劣化に伴う水循環の不安定化による水使用制限の発生 | ||||

| 上流 | 移行リスク | 政策・法規制 | 持続可能な調達対応の圧力の高まり | 建設資材(鋼材や木材)における持続可能性対応、トレーサビリティ把握などに伴うコストの増加 |

| 農作物・水産物における持続可能性対応、トレーサビリティ把握などに伴うコストの増加 | ||||

| 自然への影響の低減に向けた規制強化 | 保全上重要な地域における土地改変や騒音、汚染などの自然への影響の規制強化への対応コストの増加 | |||

| 物理リスク | 急性 | 異常気象の頻発・激甚化 | 異常気象の頻発・激甚化による、建設資材(鋼材や木材)調達の不安定化 | |

| 異常気象の頻発・激甚化による、工事遅延 | ||||

| 慢性 | 平均気温の上昇や生態系の劣化 | 平均気温上昇や生態系の劣化などに伴う、農作物・水産物の調達の不安定化 | ||

対象事業における自然関連の機会

| 分類 | 項目 | 当社グループ事業への影響 | |

|---|---|---|---|

| 直接操業・下流 | 技術 | レジリエンスの向上 | 集中豪雨などの自然災害に強い不動産の開発による被害の低減 |

| 水資源の保全 | 水使用量の削減や再生水の利用促進 | ||

| 廃棄物排出量の削減や 廃棄物再利用の促進 |

廃棄物排出量の削減や廃棄物再利用の促進による廃棄物処理コストの削減 | ||

| 製品・サービス | 環境配慮物件の収益向上 | 環境認証を取得した物件、環境負荷の低減に取り組む物件、緑地を有する物件、共用部に木材を利用した物件などのニーズ拡大による物件の稼働率・資産価値の向上 | |

| 都市における緑地の創出、 自然を活かしたまちづくり |

都市緑地の創出、緑地をNature-based Solutions/グリーンインフラとして活かしたまちづくりによる利用者の利便性や地域課題の解決(ヒートアイランド現象の緩和、土壌の保水機能による水害の抑制など)に伴う、地域のブランド価値や物件の稼働率・資産価値の向上 | ||

| 歩行者中心の空間の構築 | 都市緑地などを用いた、歩行者中心の空間の構築を意識したまちづくりにおける、都市のにぎわいや歩行者の自然体験の創出に伴う、地域のブランド価値や物件の稼働率・資産価値の向上 | ||

| イノベーション創出の場の 提供 |

フードテックなどのネイチャーポジティブに資する技術イノベーション創出の場の提供に伴う、地域のブランド価値や物件の稼働率・資産価値の向上 | ||

| 資金調達 | サステナビリティファイナンスの拡大 | 資金調達コストの削減 | |

| 上流 | 製品・サービス | 持続可能な調達の推進 | 持続可能な方法で生産された建設資材(鋼材や木材)の利用 |

| 持続可能な農業・漁業で生産された食材の利用 | |||

対応と報告の整理(Prepare)

当社は、自然との接点の特定において「保全重要度と生態系の完全性が高い地域」に所在することが判明した施設(=都市部以外のクオリティライフ事業の施設(リゾートホテルやゴルフ場など)の一部)では、自然資本・生物多様性の「保全」を主な対応策として整理しています。

同じく「エコロジカル・ネットワークへの潜在的な貢献度が高い地域」に所在することが判明した施設(=東京都中央区、千代田区、港区などに所在する施設)においては、自然資本・生物多様性の「保全」に加えて「創出」を主な対応策として整理しています。

自然資本・生物多様性に関する対応策

| 自然との接点 | 主な対応策 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|

| 「保全重要度と生態系の完全性が高い地域」に所在する物件 | 自然資本・生物多様性の「保全」 | 脱炭素社会の推進(CO2排出削減)、環境影響評価(環境アセスメント)の実施、水資源の適正利用、循環型社会の推進(廃棄物や有害物質の発生抑制、自然資源の有効活用、農薬等薬剤の適正利用) |

| 「エコロジカル・ネットワークへの潜在的な貢献度が高い地域」に所在する物件 | 自然資本・生物多様性の「保全」と 「創出」 |

保全:同上 創出:緑地や水景の創出 |

自然資本・生物多様性「保全」の具体的な取り組み

環境影響評価(環境アセスメント)の実施

当社は、国内外において新規の開発プロジェクトを推進する際には、開発地の法令に基づき必要に応じて環境影響評価(環境アセスメント)を実施するとともに、当社の知見を活かして環境に配慮した計画としています。環境影響評価(環境アセスメント)では、温室効果ガス(GHG)、水循環、水質汚濁、大気・土壌汚染、廃棄物、生物・生態系など多岐にわたる項目から、地域や事業特性に応じて評価項目を選定しています。環境に負の影響を与えることが判明した場合、当社はその回避または軽減に努めます。

水資源の適正利用、循環型社会の推進

当社グループでは、「グループ環境方針」において「地球にやさしい省資源活動」を掲げています。また、マテリアリティ(重要課題)の一つとして「循環型社会の推進」を特定するとともに、事業を通じてそのマテリアリティに取り組むため、水資源と廃棄物に関するKPI・目標を設定しています。

水資源については、水使用量の削減と再生水の利用促進に関する目標を、廃棄物については、廃棄物の排出量削減と廃棄物のリサイクル推進に関する目標を設定し、取り組みを推進しています。当社グループの取り組みの詳細は、「東京建物グループ サステナビリティレポート」の「水資源」および「循環型社会の推進」に掲載しています。

自然資本・生物多様性「創出」の具体的な取り組み

都市における緑地や水景の創出

当社は、緑地の限られた都市部においても一定規模の緑地を創出し、ヒートアイランド現象の緩和に貢献するとともに、その緑地が周辺の緑地とつながることで、エコロジカル・ネットワークの構築に貢献しています。当社の取り組みの詳細は、「東京建物グループ サステナビリティレポート」の「生物多様性」に掲載しています。

都市における取り組みの具体例

| プロジェクト名 | 地域 | 緑地や水景の創出内容 | 取得済の自然関連認証 |

|---|---|---|---|

| 大手町タワー | 東京都 千代田区 | 敷地全体の約3分の1(約3,600m2)に及ぶ緑地「大手町の森」を設置 | ABINC認証、SEGES、自然共生サイト、TSUNAG |

| 東京スクエアガーデン | 東京都 中央区 | 地下1階から5階(約3,000m2)に及ぶ立体的緑化空間「京橋の丘」を設置 | ABINC認証、SEGES |

| ののあおやま民活棟 | 東京都 港区 | 青山の地形や水脈を活かした約3,500m2の大規模緑地空間・ビオトープを設置 | ー |

| 都立明治公園 | 東京都 新宿区 | 約16,000m2の公園のなかに、約7,500m2の樹林地「誇りの杜」を設置 | ー |

| Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING RESIDENCE |

東京都 多摩市 | 多摩川の自然と連続性のある緑豊かな約5,000m2の公開空地を設置 | ABINC認証 |

リスクと影響の管理

当社では、当社グループにおけるリスクを統括的に管理するため、当社社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しています。リスクマネジメント委員会では、当社グループのリスク管理に関する年度計画の策定、経営上重要なリスク(対策優先リスク)の評価および分析、予防策ならびに対応策の策定、対応状況の定期的なモニタリングを実施しています。また、当社の各部室店におけるリスクを「リスク管理責任者」である各部室店長が管理するとともに、当社におけるリスク全般を「リスク管理統括責任者」である当社社長が統括的に管理する体制を構築しています。

さらに、3ラインモデルの考え方を取り入れることにより、リスク管理における実効性の維持・向上を図っています。なお、リスク管理体制の詳細については、「東京建物グループ サステナビリティレポート」の「リスクマネジメント」に掲載しています。

自然関連を含むサステナビリティに関するリスク管理については、サステナビリティ委員会が関係部門と連携して実施するとともに、その実施状況のうち重要な事項をリスクマネジメント委員会に報告することとしています。なお、リスクマネジメント委員会における審議事項のうちリスク管理に関する体制、方針、年度計画等の重要な事項、リスク管理に関する状況等は取締役会に付議または報告され、取締役会は自然関連を含むサステナビリティに関するリスクを含む当社グループのリスク管理の有効性を監督しています。

指標と目標

当社グループでは、自然資本・生物多様性の「保全」に関する指標を設定し、モニタリングや目標の対象としています。それらの指標の多くはTNFDの開示指標に準拠しています。

自然資本・生物多様性の「保全」に関する指標

| 項目 | 当社グループ指標 | TNFD開示指標との関係 | ||

|---|---|---|---|---|

| モニタリング | 目標 | |||

| 脱炭素社会の推進 | ● | ● | CO2排出量(Scope1・2・3) | - |

| 環境 マネジメント |

● | - | 環境関連法規制の違反および環境事故 | グローバル中核開示指標C7.2 |

| 水資源 | ● | ● | 水使用量、水使用量原単位 | グローバル追加開示指標A3.0 |

| ● | - | 取水量・取水量原単位(取水源ごと、地域の水リスクごと) | グローバル中核開示指標C3.0 | |

| ● | - | 排水量(排水先ごと) | グローバル追加開示指標C2.1 | |

| ● | ● | 中水設備導入率 | - | |

| 循環型社会の推進 | ● | ● | 廃棄物排出量、廃棄物排出量原単位 | グローバル中核開示指標C2.2 |

| ● | ● | 再利用量、再利用率 | グローバル中核開示指標C2.2 | |

| ● | - | 有害物質の排出量 | グローバル中核開示指標C2.4 | |

| ● | - | 原材料使用量(鉄骨・木材) | グローバル中核開示指標C3.1 | |