TCFD提言に基づく情報開示 Disclosure Based on TCFD Recommendations

ガバナンス

当社は、気候変動への対応を含むサステナビリティの取り組みを当社グループ全体で横断的かつ継続的に推進するための体制として、当社社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置するとともに、下部組織としてサステナビリティ推進協議会を設置しています。

サステナビリティ委員会は、グループ経営会議、リスクマネジメント委員会、内部統制委員会と並ぶ当社社長直轄の会議体と位置付けられ、原則として年2回以上開催し、当社グループのサステナビリティの取り組み推進に関する方針の策定、体制の構築、指標や目標の策定、進捗状況のモニタリングや評価に関する事項等について審議・協議および報告しています。 気候変動に関しては、リスクと機会の特定や温室効果ガス(GHG)排出削減の中長期目標の設定やその達成に向けた具体的な対応策等の重要事項について、審議・協議および報告しています。

サステナビリティ委員会での審議および協議事項等のうち重要な事項は取締役会に付議または報告され、取締役会は、サステナビリティに関する重要な事項の決定、対応状況のモニタリング等の実施を通じて、当社グループのサステナビリティの取り組み推進を監督しています。

サステナビリティ推進協議会は、委員会での決定事項の共有や検討事項の事前協議、当社グループのサステナビリティの取り組み推進に関する進捗状況の報告等を行っています。

戦略(シナリオ分析)

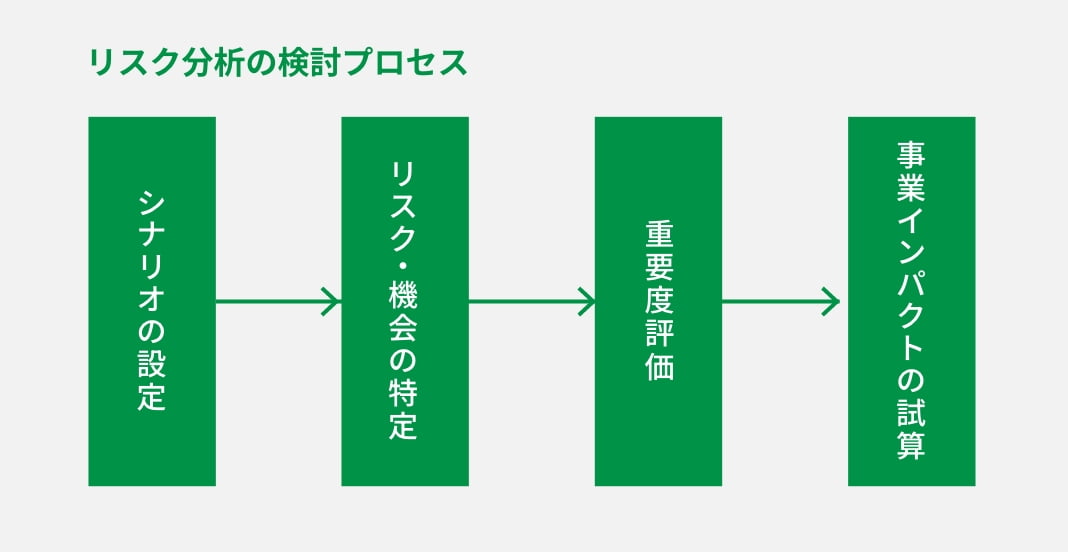

当社は、気候変動に関するリスクおよび機会の特定、重要度の評価、ならびに当社グループの事業利益に与える影響について、設定したシナリオを用いてシナリオ分析を行っています。

STEP1:シナリオの設定

シナリオ分析にあたり、将来の世界観(シナリオ)の設定をしています。国際気候変動に関する政府間パネル(IPCC※1)や国際エネルギー機関(IEA※2)が発表したシナリオを用いて、現行シナリオとして2100年時点で産業革命前の水準と比べて平均気温が4℃以上上昇する「4℃シナリオ」、移行シナリオとして平均気温の上昇を2℃未満に抑える「2℃シナリオ」、さらに1.5℃に抑える「1.5℃シナリオ」を設定しています。

-

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change):国連気候変動に関する政府間パネル。気候変動の状態とそれが経済社会に及ぼす影響について明確な科学的見解を提供する機関。

-

IEA(International Energy Agency):国際エネルギー機関。エネルギーセキュリティやエネルギーに関する政策協力を行うためのOECDの枠内における自律的な機関。

設定したシナリオ

| シナリオ | シナリオ分析 | 参照シナリオ |

|---|---|---|

| 4℃シナリオ | GHGの排出量削減規制等の厳しい政策導入や規制の強化、企業などによる効果的な気候変動対応が一切実施されず、結果、産業革命前に比べて、平均気温が4℃程度上昇するシナリオ。急性的には、異常気象の頻発、大雨等が激甚化するなどが想定され、慢性的には海水面の上昇などが考えられる。 | 参照元シナリオ:IPCC SSP5-8.5 (RCP 8.5) IEA STEPS |

| シナリオ | シナリオ分析 | 参照シナリオ |

|---|---|---|

| 1.5℃ / 2℃シナリオ |

気候変動問題への対応策として、GHG排出量を抑制するために、炭素税の導入や排出量を規制する政策が強化され、企業などに対し気候変動対応が強く求められた結果、低炭素技術の向上や再生可能エネルギーの拡大、省エネルギーの促進がなされ、産業革命前に比べて、平均気温の上昇が1.5℃/2℃未満に抑えられるシナリオ。 | 参照元シナリオ:IPCC SSP1-1.9 (RCP 2.6) IEA NZE IEA SDS |

STEP2/STEP3:リスク・機会の特定 / 重要度評価

当社グループの財務に与える影響の大きさを考慮し、主力事業であるビル事業と住宅事業を対象として、建物を開発・保有するエリアや、開発、運営・管理、販売・売却の各事業フェーズの実態を踏まえ、それぞれで想定される気候変動に関するリスク・機会を特定したうえで、その影響度と発生可能性から重要度評価を行っています。なお、影響を受ける期間を、短期(1~5年)、中期(5~10年)、長期(10年超)に分けて整理しています。

特定した気候変動リスク・機会および重要度

| 分類 | 項目 | 当社グループ事業への影響 | 影響期間 | 重要度 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4℃シナリオ | 1.5℃/2℃ シナリオ |

|||||

|

移行リスク |

政策 |

カーボンプライシングの導入 |

自社排出(Scope1・2)に係る炭素税の賦課 |

中期 |

ー |

中 |

|

建材、工事費等の値上げ |

中期 |

ー |

中 |

|||

|

法規制 |

GHG排出基準や省エネ基準の強化 |

新築建物のZEB・ZEH化コスト増加 |

中期 |

低 |

低 |

|

|

脱炭素建材導入コスト増加 |

中期 |

中 |

中 |

|||

|

既存建物の省エネ化改修コスト増加 |

中期 |

低 |

低 |

|||

|

技術・市場 |

系統電力単価の上昇 |

エネルギーミックスの変化に伴う光熱費の増加 |

短~中期 |

ー |

低 |

|

|

化石燃料の需要増加に伴う光熱費の増加 |

短~中期 |

低 |

ー |

|||

|

再生可能エネルギー調達による負担 |

再生可能エネルギー調達コストの増加 |

短~中期 |

低 |

低 |

||

|

評判 |

災害対応やレジリエンスへの対応 |

災害対応やレジリエンス対策コストの増加 |

短期 |

低 |

低 |

|

|

物理リスク |

急性 |

温帯・熱帯低気圧等に起因する異常気象の頻発・激甚化 |

サプライチェーンの麻痺・寸断による工事遅延でのコスト増加 |

短期 |

ー |

ー |

|

熱波・高気温の頻発等による建設の作業効率低下への対策、工事遅延でのコスト増加 |

短期 |

ー |

ー |

|||

|

大雨や河川氾濫による浸水時の賃貸収入減少 |

短期 |

低 |

低 |

|||

|

風水害による建物損傷に伴う復旧コスト増加 |

短期 |

低 |

低 |

|||

|

保険料の値上げ |

短期 |

低 |

低 |

|||

|

慢性 |

平均気温の上昇 |

光熱費の増加 |

短期 |

低 |

低 |

|

|

機会 |

技術 |

ZEB・ZEH開発に伴う効率化 |

光熱費の削減 |

短期 |

低 |

低 |

|

自己託送による再エネ調達 |

光熱費や再エネ調達コストの削減 |

短期 |

低 |

低 |

||

|

消費者行動 |

環境性能の高い物件の収益向上 |

ZEB・ZEHの評価向上による売上増加 |

短~中期 |

ー |

中 |

|

|

省エネ効果の向上 |

省エネ効果の賃料への上乗せ |

短~中期 |

ー |

低 |

||

|

市場 |

サステナビリティファイナンスの拡大 |

資金調達コストの削減 |

短期 |

ー |

低 |

|

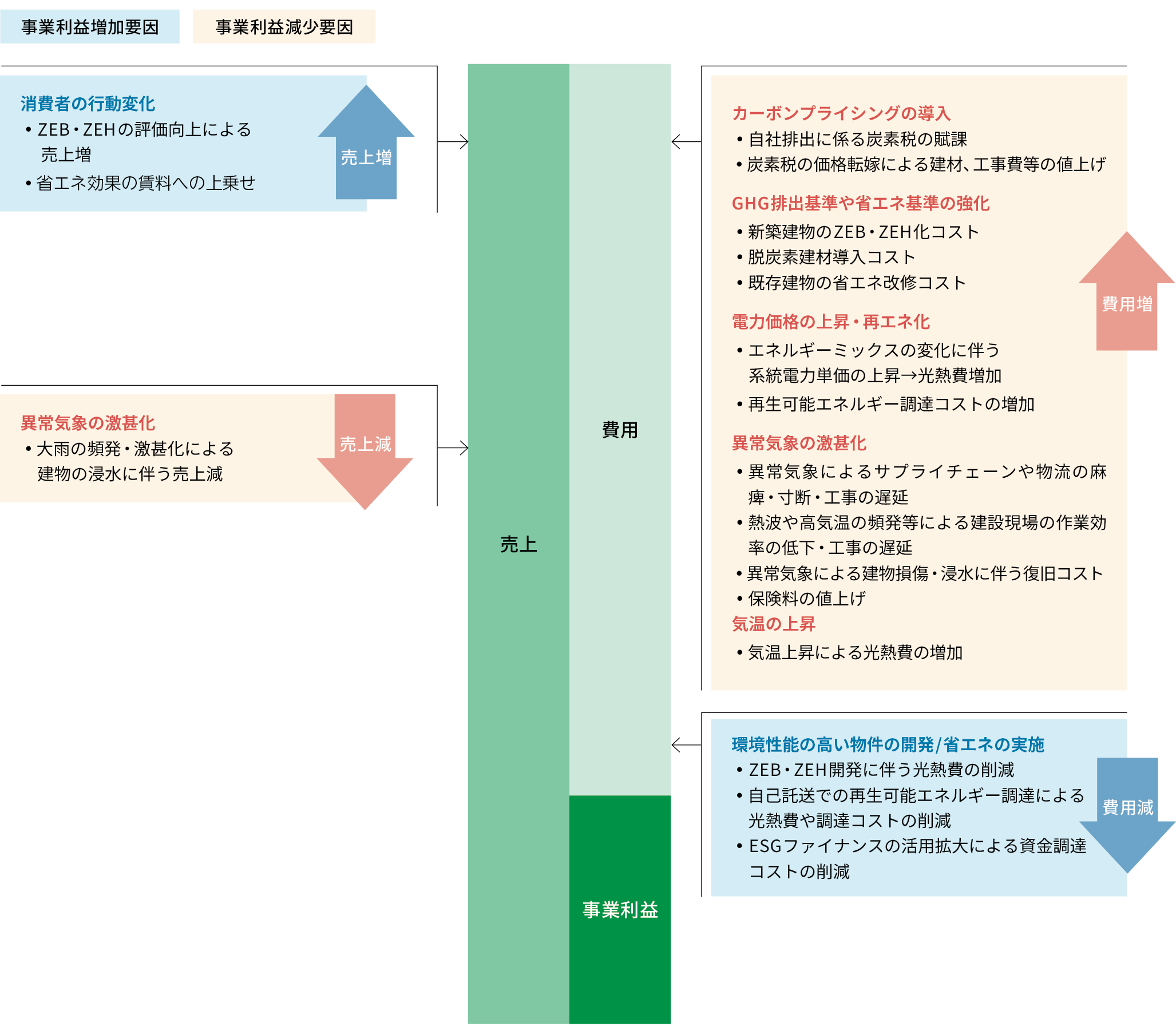

STEP4:事業インパクトの試算

特定した気候変動のリスクと機会が当社グループの2030年度の財務に与える影響を定量的に評価しています。なお、定量的な予測・分析が困難なリスク・機会については、定性的な分析を実施しています。

対応策

当社グループは、グループのマテリアリティの一つとして「脱炭素社会の推進」を特定するとともに、事業を通じてこの課題解決に取り組むため、GHG排出削減の中長期目標として、「2030年度までに、Scope1・2のCO2排出量を2019年度対比46.2 % 削減※1、Scope3※2のCO2排出量を2019年度対比40%削減」および「2050年度までに、Scope1・2・3のCO2排出量ネットゼロ」を設定しています。また、当該目標を達成するためのプロセス目標として、「ZEB・ZEHの開発推進」、「再生可能エネルギーの導入」および「グリーンビルディング認証の取得」を設定し、取り組みを推進しています。くわえて、気候変動に伴い多発する風水害等の自然災害に強いレジリエンスを意識したまちづくりや不動産の開発に力を入れています。具体的な対応策については「東京建物グループ サステナビリティレポート」の「GHG排出削減の達成に向けた取り組み」に記載しています。

世界の平均気温の上昇を産業革命前と比較して1.5℃に抑える水準。

対象はカテゴリー11・13。

当社グループ事業利益に与える影響

リスク管理

当社では、当社グループにおけるリスクを統括的に管理するため、当社社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しています。リスクマネジメント委員会では、当社グループのリスク管理に関する年度計画の策定、経営上重要なリスク(対策優先リスク)の評価および分析、予防策ならびに対応策の策定、対応状況の定期的なモニタリングを実施しています。また、当社の各部室店におけるリスクを「リスク管理責任者」である各部室店長が管理するとともに、当社におけるリスク全般を「リスク管理統括責任者」である当社社長が統括的に管理する体制を構築しています。

さらに、3ラインモデルの考え方を取り入れることにより、リスク管理における実効性の維持・向上を図っています。なお、リスク管理体制の詳細については、「東京建物グループ サステナビリティレポート」の「リスクマネジメント」に記載しています。

サステナビリティに関するリスク管理については、サステナビリティ委員会が関係部門と連携して実施するとともに、その実施状況のうち重要な事項をリスクマネジメント委員会に報告することとしています。なお、リスクマネジメント委員会における審議事項のうちリスク管理に関する体制、方針、年度計画等の重要な事項、リスク管理に関する状況等は取締役会に付議または報告され、取締役会はサステナビリティに関するリスクを含む当社グループのリスク管理の有効性を監督しています。

指標と目標

当社は、マテリアリティの一つとして特定した「脱炭素社会の推進」に関する指標および目標(KPI・目標)を設定し、各年度の状況を定量的にモニタリングしながら、各種施策に取り組んでいます。

| 項目 | 対象範囲 | KPI・目標 | |

|---|---|---|---|

| 温室効果ガス排出の削減 | 全事業※1 | Scope1・2・3 | 2050年度までに、CO₂排出量ネットゼロ |

| Scope1・2 | 2030年度までに、2019年度対比CO₂排出量を46.2%削減 | ||

| Scope3※2 | 2030年度までに、2019年度対比CO₂排出量を40%削減 | ||

| ZEB・ZEH※3の開発推進 | ビル事業 | 原則として、新築するすべてのオフィスビル、物流施設※4においてZEBを開発 | |

| 住宅事業 | 原則として、新築するすべての分譲マンション、賃貸マンション※5においてZEHを開発 | ||

| 再生可能エネルギーの導入 | 全事業※1 | 2050年度までに、事業活動で消費する電力の再生可能エネルギー化100% | |

| ビル事業 | 2030年度までに、保有する不動産で消費する電力の再生可能エネルギー化100% | ||

| 2024年度までに、保有する不動産で消費する電力の再生可能エネルギー化50%以上 | |||

| グリーンビルディング認証※6の取得 | ビル事業、住宅事業 | 原則として、新築するすべてのオフィスビル、物流施設、賃貸マンション※7においてグリーンビルディング認証を取得 | |

東京建物グループが対象。

Scope3カテゴリー11・13が対象。

『ZEB』『ZEH(-M)』のほか、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented、Nearly ZEH(-M)、ZEH(-M)Ready、ZEH(-M)Orientedを含む。

2023年1月以降設計に着手した新築物件が対象。共同事業物件や特殊用途など一部を除く。

2021年6月以降設計に着手した新築物件が対象。共同事業物件や特殊用途など一部を除く。

主にDBJ Green Building認証、CASBEE建築およびBELSなどの認証を指すが、これらに限らない。

2023年1月以降設計に着手した新築物件が対象。共同事業物件や特殊用途など一部を除く。

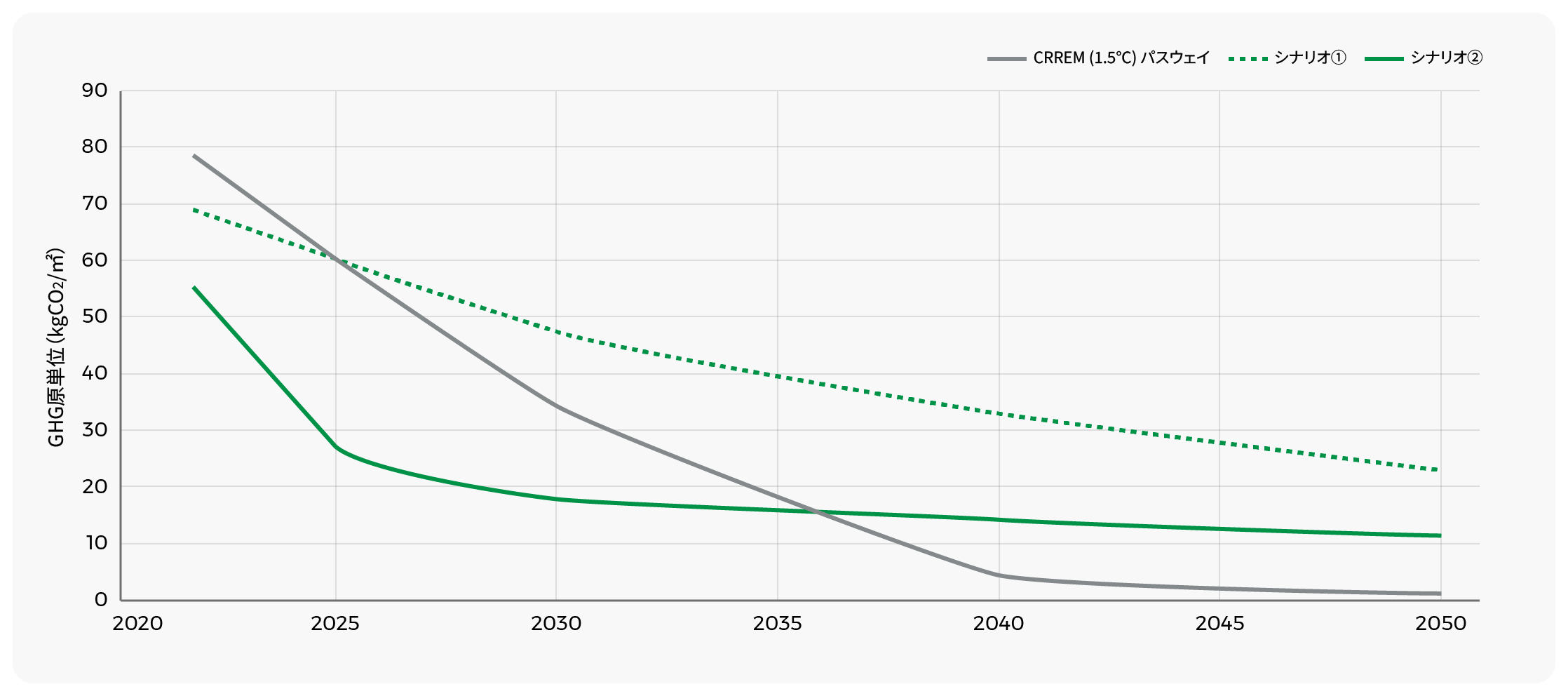

CRREMによる移行リスク分析

分析概要

CRREM(Carbon Risk Real Estate Monitor)は、欧州、北米、日本を含むアジア太平洋地域の不動産の用途ごとに、パリ協定の2℃、1.5℃目標に整合する2050年までの温室効果ガス(GHG)排出パスウェイ(脱炭素経路)を算出・公表しており、また、分析対象建物のGHG排出経路とCRREMのパスウェイを比較することで、移行リスクの一部を可視化するツールを公表しています。当該ツールを用いたCRREM分析は、分析対象建物のGHG排出経路がCRREMのパスウェイを超過(座礁資産化)する時期や将来の炭素コストを算定し、これらに対処するために必要な改修規模を把握する等、運用改善への活用が期待できるものです。

当社では、パリ協定の1.5℃目標に整合する脱炭素社会への移行におけるリスクを分析するため、当社が長期保有する建物(2022年12月末時点、以下「当社のポートフォリオ」)を対象として、CRREM分析※を行いました。

CRREMの分析手法に従い、以下の2つのシナリオについて、当社のポートフォリオのGHG排出経路とCRREMの1.5℃目標に整合する2050年までのパスウェイとを比較しています。

シナリオ①は、当社のポートフォリオにおける省エネルギーの推進に向けた運用や高効率設備への更新、自家発電自家消費及び自己託送やコーポレートPPA等のいわゆる生グリーン電力の導入を考慮したケースです。

シナリオ②は、シナリオ①の取り組みに加え、「トラッキング付非化石証書」を活用した電力への切り替え及び非化石証書の購入等による再生可能エネルギーの導入を考慮したケースです。

なお当社グループでは、GHG排出削減の中長期目標を掲げるとともに、目標達成に向けてZEB・ZEHの開発推進、再生可能エネルギーの導入及びグリーンビルディング認証の取得を掲げ、脱炭素に向けて様々な取り組みをしています。従って上記シナリオのうち、当社の取り組みに近いシナリオ➁の分析結果について以下の通り考察しました。

-

本分析ではCRREM v2.03を使用しています。なお、アジア太平洋版を基本とし、日本の実態にあわせて一部のパラメータ(系統電力の排出係数等)を調整しています。

分析結果

再生可能エネルギーの導入により電力由来のGHG排出は削減され、省エネルギーの推進に向けた運用や高効率設備への更新等により各種エネルギー由来のGHG排出は削減されますが、ガス等の燃料や地域冷暖房等の熱由来のGHG排出が一部残ることで、2040年になる前に当社のポートフォリオのGHG排出経路がCRREMのパスウェイを超過する見込みとなります。

但し本分析では、2022年度末時点の当社のポートフォリオを対象とし、将来にわたって資産の入れ替え等が無い想定となっていますが、実際には省エネルギー性能に優れた建物への建て替えや保有資産の入れ替え等により、当社が長期保有する建物のGHG排出は更に低減することが見込まれます。

分析結果を踏まえた戦略

当社グループでは、現在保有している建物について、省エネルギー推進に向けた運用や高効率設備への更新及び再生可能エネルギーの導入を継続して実施していくとともに、省エネルギー性能に優れた建物への建て替えや保有資産の入れ替え等を行っていきます。また、今後新規に開発する建物については、ZEB・ZEHやグリーンビルディングを開発するとともに、再生可能エネルギーの導入に取り組むことで、今後当社が長期保有する建物においてGHG排出の少ない建物の比率を向上させ、GHGの排出削減に取り組んでいきます。