貢献するSDGs目標

ウェルビーイングとは、「Well(よい)」と「Being(状態)」が組み合わさった言葉で、心身ともにいきいきと心地よくあり続けられる状態を表し、国では「ウェルビーイング=生活満足度」と置き換えられることもあります。企業においては、従業員のウェルビーイングが着目され、格付け機関のS&Pグローバルが従業員ウェルビーイングを企業評価に組み込むなど、その重要性はますます高まっています。

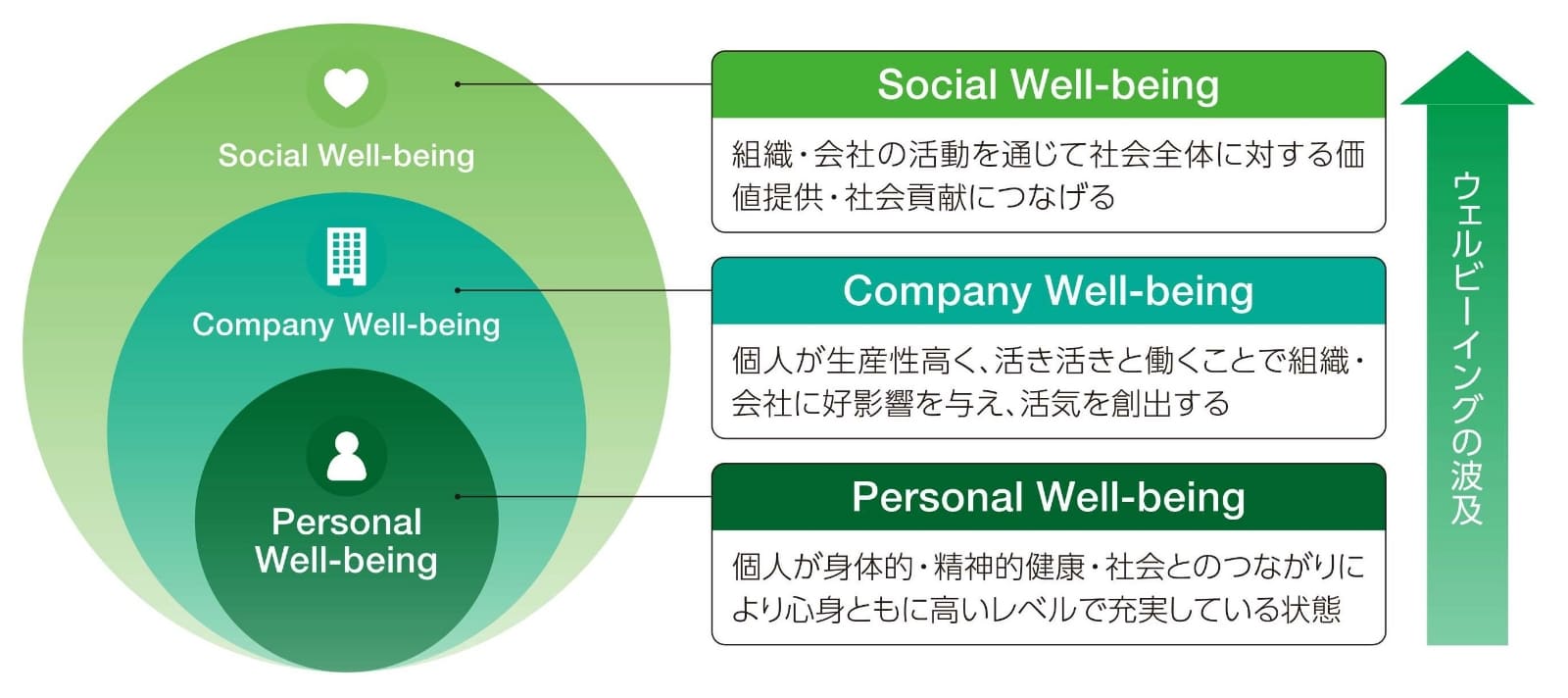

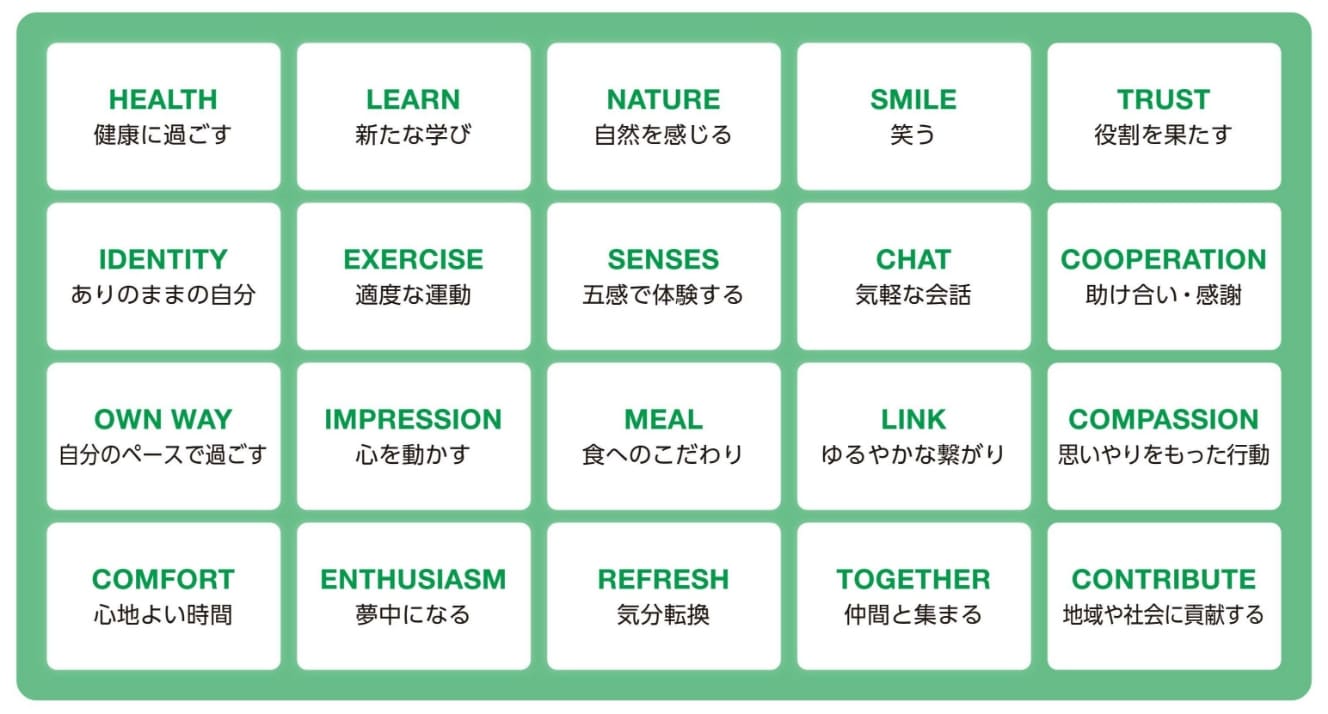

こうした中、東京建物はウェルビーイングをまちづくりに実装することを目的に、プロジェクトチーム「Well-being Lab.(ウェルビーイングラボ)」を発足させました。首都圏で働くビジネスパーソン1万人を対象に実施したアンケートの結果をもとに、設問に回答することで個人のウェルビーイングの状態を簡易に測定できるツール「ウェルビーイングスコア」を開発し、ウェルビーイング向上につながる行動や状況を分析した 20の要素「ウェルビーイング向上因子」を特定しています。

これらの成果をもとに、東京駅前で開発中のTOFROM YAESU TOWERにおいて、ウェルビーイング向上につながるサービスや機能を実装します。湯治体験もできるラウンジや、免疫ケアフードメニューを提供する食堂など、ウェルビーイングを追求した大規模複合施設が2026年に誕生します。多様なパートナーとの協業によりプロジェクトを推進するWell-being Lab.の足どりをご紹介します。

国際社会の新たな指標に

今、なぜ世界中でウェルビーイングが注目されているのでしょうか。

Well-being Lab.のリーダーで、八重洲一丁目東プロジェクト推進室長の沢俊和は言います。「世界金融危機の発生や、経済格差の拡大、地球温暖化のような課題が無視できない規模になり、GDP(国民総生産)だけでは社会の豊かさを測れなくなったことが要因のひとつではないでしょうか。実際に、GDPが伸びていたアラブ諸国で民主化運動が起きたり、イギリスのブレグジット(EU離脱)など、単一の経済指標からは見えなかった潮流が顕在化してきました。

人々や社会の満足度・幸福度まで考慮した経済指標が必要ではないか。そうした議論は2000年代にはじまっていました。そのひとつが、ノーベル経済学賞受賞者であるジョセフ・スティグリッツ教授が委員長を務めた2008年の『経済成果と社会進歩の計測に関する委員会』です。翌年に公表された報告書は、社会的発展の指標としてのGDPの限界を指摘し、主観的ウェルビーイングの計測などを提言しています。

これを受け、OECD(経済協力開発機構)は、2011年から加盟国におけるウェルビーイングの動向を把握するためのフレームワークや主観的ウェルビーイングの計測ガイドラインを策定。2015年には国連で『Good Health and Well-Being(すべての人に健康と福祉を)』を含むSDGs(持続可能な開発目標)が採択されました。

日本では2019年から『満足度・生活の質に関する調査』が毎年実施されています。政府の『経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)』にも〈国民がウェルビーイングを実感できる社会の実現〉との記述が盛り込まれています。

このような国際的な議論により、持続的なウェルビーイングを目指す『Sustainable Well-being Goals(SWGs)』がGDPやSDGsに続く国際的な指標になるともいわれているのです」。

従業員のウェルビーイングが企業価値になる時代

企業もウェルビーイングに無関心ではいられなくなりました。

ワーカーのウェルビーイングが向上すると、生産性が31%高まり※1、離職率が59%減少する※2との研究結果があります。2023年には従業員の満足度、幸福感、ストレスといった主観的なウェルビーイング指標が企業業績と相関関係にあると発表されました※3。オックスフォード大学とハーバード大学によるこの研究は、アメリカの上場企業約1,600社を調査し、従業員ウェルビーイングの平均レベルが高い企業は企業価値や収益率が高く、株式市場でのパフォーマンスも優れていると分析しています。また企業のウェルビーイングレベルによって将来の企業業績も予測できると報告して経済界に衝撃を与えました。このエビデンスをもとに、企業のウェルビーイングレベルを表示する大手求人サイトが登場したほか、S&Pグローバルなど上場企業の格付け指標にも従業員ウェルビーイングが組み込まれました。

「働き方の多様化や人材の流動化が当たり前になり、慢性的な人材不足が続く中で、従業員ウェルビーイングの取り組みが採用はもちろんリテンション(優秀な人材の離職を防ぐ施策)といった文脈でも企業価値に直結する時代になりました。環境や社会への貢献、人材への取り組みといった非財務情報への注目度は高まる一方です。従業員の生きがいや働きがいに対する企業の情報公開もよりいっそう求められていくはずです」と、沢。では、どうすればウェルビーイングを向上させることができるのでしょうか。

- ※1:Lyubomirsky, King, Diener, “The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?”,2005

- ※2:Donovan,Michelle Anne,“Cognitive, affective, and satisfaction variables as predictors of organizational behaviors:A structural equation modeling examination of alternative models”,2000

- ※3:De Neve, J-E., Kaats, M., Ward, G, “Workplace Wellbeing and Firm Performance”,2023

世界中の先行研究から共通点を抽出

ウェルビーイング向上の第一歩は、日常的な測定です。Well-being Lab.の前身となる沢のチームは「ワーカーが簡単に自身のウェルビーイングの状況を把握できないか」「オフィスに来るだけでウェルビーイングが高まるようなサービス・機能をビルに実装できないか」という発想から、ウェルビーイングの定量的な測定方法とウェルビーイングを向上させる要因を、先行研究から徹底的に洗い出していきました。

著名なのは、アメリカの調査会社ギャラップ社のモデルです。キャリア、人間関係、経済、健康、地域とのつながりという5つの要素を提唱しており、満足度を10段階のはしごに見立てて計測します。この調査結果は国連が毎年発表している「世界幸福度調査」にも利用されています。

日本でも、慶應義塾大学大学院の前野隆司教授が34項目にわたって多面的に測定できる「ウェルビーイングサークル」を開発するなど、研究が進んでいます。

チームは世界の主な論文を読み解き、直接有識者を招くなどして勉強会を重ねました。

「さまざまな先行研究に触れてあらためて感じたのは、ウェルビーイングは個人の主観的な状態であるため測定が難しいということ。日本のオフィスワーカーの実情に沿った内容で日常的に計測するにはどうしたらいいのか、頭を悩ませました。結果、先行研究の共通点を軸にしながら深掘りしていき、自分たちで新しい仮説を立てることになったのです」。

1万人アンケート調査を通じたスコア開発と向上因子特定

ウェルビーイングスコアイメージ

ウェルビーイング向上因子

個人のウェルビーイングの状態を測定するスコア開発においては、先行研究を参考にしたほか、ウェルビーイング学会理事で予防医学研究者の石川善樹先生の助言を受けながら、『睡眠』『笑顔』といったテーマに関する13の設問を仮説として立案。この仮説を検証するため、チームは2022年に首都圏のビジネスパーソン1万人を対象としたアンケート調査を敢行しました。この調査の中で、先行研究における既存のウェルビーイング測定指標とチームの仮説である13設問の相関分析を行い、妥当性を検証することで、独自のウェルビーイングスコアを開発しました。業務用スマートフォンなどの端末に組み込むことでワーカーが日常的にコンディションを把握することができます。ウェルビーイングスコアはテナント企業のウェルビーイング向上施策に活用していただき、人材確保等に貢献することが期待されます。

また1万人アンケート調査では、調査会社のアドバイスとともに15万人を対象とした過去の大規模調査なども参照し、石川善樹先生の監修を仰ぎながら、日常生活に関する意識・行動を網羅する104の項目を設定しました。そし、この調査結果から相関分析・因子分析を行い、ていねいにスクリーニングを進め、ウェルビーイングの向上につながる因子を絞り込んでいきました。表現する言葉にも検討を重ね、特定したのが、20種類のウェルビーイング向上因子です。このウェルビーイング向上因子を反映したサービス・機能が、いよいよ実装されていきます。

パートナー企業との協業から生まれた多様なサービス

2023年には正式にWell-being Lab.が発足。2026年に竣工するTOFROM YAESU TOWERを対象に、ウェルビーイング向上因子を落とし込んだ具体的なサービスを実装することになります。東京建物にとって初の試みであり、これもまた、苦労の連続でした。

「新しいサービスをつくるにあたって一番必要としていたのは、協業できるパートナー企業の情報でした。Well-being Lab.の名刺を持って、スタートアップから大企業まで飛び込みで話を聞きにいきました。関連するイベントがあれば駆けつけ、ショールームでは自ら商品を体験しました。協業を検討した企業数は100社を超えています」。

既存のサービスをそのまま導入するのではなく、実証実験をくりかえしてオフィスビルにふさわしい機能へチューンアップしていくことで、一歩一歩、実装に近づいていきました。

こうしてWell-being Lab.のスタッフが体を張って開発した機能・サービスが、TOFROM YAESU TOWERに導入されます。

13階には、ウェルビーイングフロア「Wab.(ワボ)」を整備。産地、生産者、素材、調理方法などにこだわった食堂では、47都道府県各地の郷土料理を用意。キリンホールディングスとの協業による免疫ケアサプリメント配合メニューや、おいしさと33種類の栄養素を追求した日清食品の「完全めし」なども提供されます。

41階では、地上約190mから東京湾を一望できる心地よい空間「YAESU SKY LOUNGE」がワーカーを癒やします。ここには、全国の源泉を凝縮抽出・モバイル化するクラフト温泉の特許技術を持つLe Furo(ルフロ)と協業して、温泉ミストによる湯治体験が気軽にできる「喫泉室」を設けました。リフレッシュを促し、ワーカーのパフォーマンス向上をサポートします。

ウェルビーイングフロア「Wab.」

リフレッシュ空間「YAESU SKY LOUNGE」

八重洲からウェルビーイングを広げていく

ウェルビーイングをテーマに据えると決めた当初、社内でもまだウェルビーイングに関する認知は低く、TOFROM YAESU TOWERへの展開に不安の声もありました。しかし、実際にオフィスリーシングを開始すると、テナント企業の多くが自社のウェルビーイング向上に寄与することを期待して入居を決めていきました。これからは、そういったテナント企業の期待に応え続けるべく、TOFROM YAESU TOWERが本格的に稼働した後も試行錯誤を重ねながら、サービス・機能のアップデートを続けていきます。

人々のウェルビーイング向上は企業に成長をもたらし、社会全体へ波及します。いずれは住宅やホテルなどにもウェルビーイング向上因子を反映したサービス・機能の導入が進んでいくかもしれません。東京建物は、TOFROM YAESU TOWERへの実装を皮切りに、ウェルビーイング向上につながる取り組みをここ八重洲から広げていきます。