「次世代デベロッパーへ」の実現を

見据えて、安定的・継続的な成長と

資本効率の向上を目指す

常務執行役員 小沼 裕

前中期経営計画の振り返りと、新中期経営計画の全体像

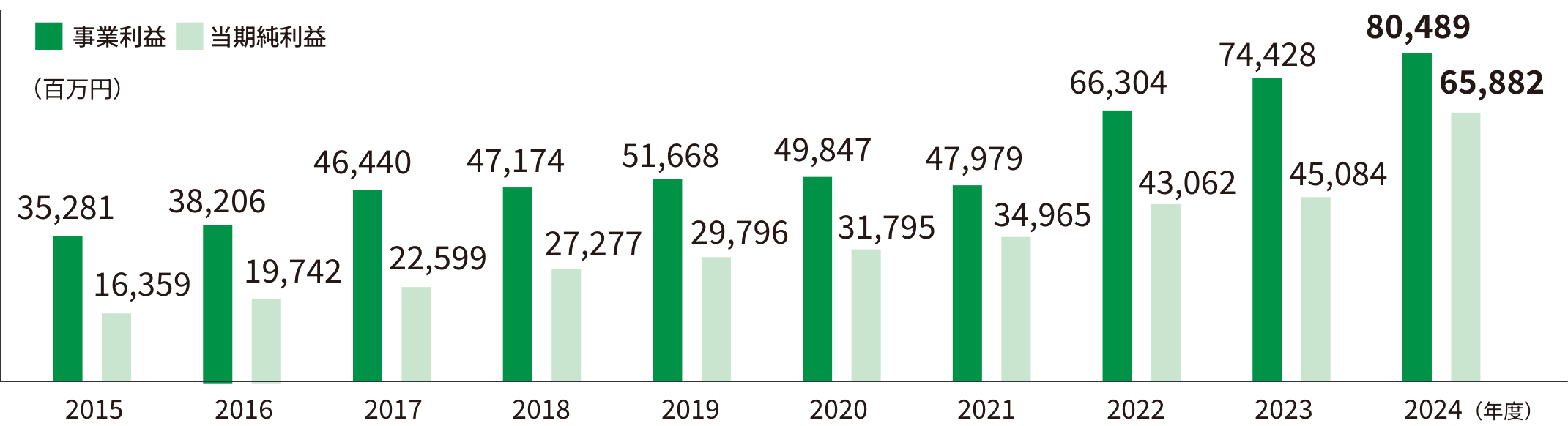

前中期経営計画(以下、前中計)の最終年度である2024年12月期(前期)は、目標を大きく上回る水準で着地させることができました。営業収益、営業利益、事業利益、経常利益は過去最高を更新し、親会社株主に帰属する当期純利益については9期連続の増益を達成しました。

前中計の5年間を振り返ると、新型コロナウイルス感染症の拡大、地政学リスクの高まり・顕在化、日銀によるマイナス金利政策の解除などがあり、資材価格の上昇や人手不足などによる建築費の急騰も見られました。その中でも当社は持ち前の商品企画力と市場洞察力の確かさを発揮し、好調な不動産市況を捉え、利益目標、資本効率、財務指針すべてのKPI目標を達成することができました。一方で、各事業に目を向けると、建築費高騰の影響で大規模再開発が一部計画より遅延し、海外事業・ファンド事業・駐車場事業も外部環境の変化で計画を下回るなど、課題が一部残ったことも事実です。

事業利益※1/当期純利益

※1 事業利益(変更前)

今年発表した新たなグループ中期経営計画(以下、新中計)は前中計同様、2030年を見据えた長期ビジョンのマイルストーンとして位置付けています。前中計において、複数の課題は残ったものの、好調な業績を背景に基礎固めができたと認識しており、新中計においては2030年に向けて更なる成長の礎を築くべく、基本方針を「強靭かつしなやかな事業ポートフォリオの構築により、成長加速・資本効率向上を実現する」としました。当社の優良な事業ポートフォリオを活用し、活況な不動産売買マーケット、インフレによる賃料上昇の機会を確実に捉えることで、事業利益目標9 5 0億円の達成を目指します。また、新中計期間中はROE10%を掲げ、利益成長とともに資本効率の向上を実現していきます。事業環境の不確実性は現在も高まり続けていますが、新中計・長期ビジョンそれぞれで掲げた目標を達成するため、戦略を着実に実行に移していきます。

強靭かつしなやかな事業ポートフォリオの構築

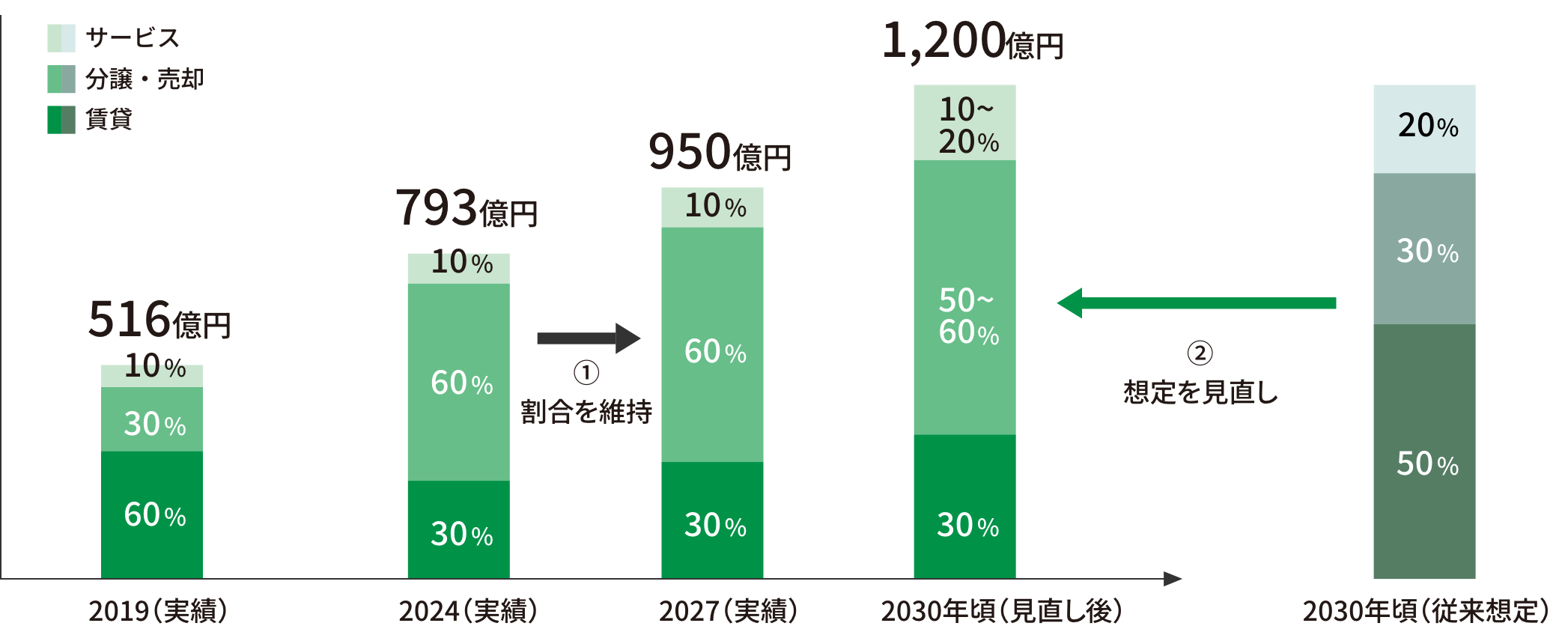

当社では多様な事業をそれぞれの利益特性に応じて「賃貸」「分譲・売却」「サービス」3つの分類で管理することとしています。新中計においては、利益構成の比率について、前中計の最終年度である2024年度の水準を維持しながら、成長投資のためのキャッシュ創出と資本効率の向上を図ることとしました。また、長期ビジョンで目標とする2030年の利益構成に関しても、建築費の高騰・工期の長期化などを受けた大規模再開発の一部遅延や、活況な不動産売買市場、当社の優良な不動産ストックの積み上げなどを踏まえて、「賃貸」分野の割合を減らし、「分譲・売却」分野の割合を増やす方向で見直しを行っています。

事業利益※2の構成変化イメージ

※2 2019(実績):事業利益(変更前) 2024(実績)以降:事業利益(変更後)

新中計期間においては、2030年はもちろん、それ以降に当社が持続的に成長していくためには、どのような事業ポートフォリオが必要なのかという視点で、様々な取り組みを進めていきたいと考えています。まず「賃貸」分野については、安定収益基盤の強靭化に向けて大規模再開発の着実な推進に注力します。また、現在、賃貸資産の大宗を占めるオフィスビルにおいては、インフレの動向を踏まえて、賃料の増額改定による安定収益の拡大を図ります。さらに、ホテル・物流施設・賃貸マンションなど、長期保有するアセットタイプを多様化し、リスク耐性の強化と賃貸資産の利回り向上に努めていきます。

「分譲・売却」分野は、長期ビジョン達成に向けて最も重要な分野です。新中計の利益目標については、分譲マンションの販売市況・不動産売買マーケットがともに良好であることから、前中計で積み上げたストックを適切に売却することで、着実に達成したいと考えます。加えて、新中計期間においては2028年以降の成長を見据えた投資をいかに進めていくかが重要であり、分譲マンション事業や投資家向け物件売却事業に加え、海外事業にも一層注力します。また、不動産売買市場の影響を強く受ける「分譲・売却」分野の比率が引き続き高い水準で推移する見込みのため、利益のボラティリティの管理も欠かせません。その点においては、リスクマネジメント委員会の活動が効果を発揮すると考えています。当社では、対策優先リスクの一つとして、「不動産価格の変動リスク」を特定しており、変動の予兆管理などを通じた全社横断でのリスク管理体制を構築しています。事業環境の変調の兆しを把握するためには、現場からの情報が一刻も早く上がってくることが重要です。当社の強みである、組織内における円滑なコミュニケーションラインを活かし、いち早くリスク顕在化の兆候をつかむ体制をしっかり運用することで、リスクマネジメントを徹底していきます。

「サービス」分野については、新中計より、不動産マネジメントと体験型施設運営の2領域に分類し、長期的な目線で強化を図ります。今後の成長において、仲介ビジネスの拡充は特に重要であると認識しています。前中計期間においては、当社グループの特長である法人向け不動産ニーズへの対応を強化し、新規顧客の獲得、親密顧客との関係深化を図ることができました。この基盤を活かし、仲介領域の更なる事業拡大を図る考えです。また、ファンド事業についても一層の成長を見込んでいます。投資家向け物件売却事業に加えて、固定資産の売却にも積極的に取り組んでいきますので、そういった物件を当社グループのリート・ファンドへ売却することにより、グループAUMの拡大を図っていきます。今後も、強靭かつしなやかな事業ポートフォリオの構築により、安定的・継続的な成長と、資本効率向上の両立を目指していきます。

財務健全性と成長の両立を目指した、バランスシートコントロール

当社は現在、複数の大規模再開発プロジェクトを同時に進行しており、また資産回転型事業においても、更なる成長に向けた投資を先行的に拡大しています。新中計における取り組みはいずれも、更なる成長に向けた布石であり、成長過程における一定規模のバランスシート拡大は避けて通れませんが、規律あるバランスシートコントロールによって財務体質の健全性を維持するべく、2.4倍程度のD/Eレシオ、12倍程度の有利子負債/EBITDA倍率という前中計で掲げた財務指針は、新中計においてもしっかりと守っていきます。

また、当たり前のことではありますが、バランスシートの拡大期においても、資本効率の向上は常に意識していきます。そのため、新中計期間中は固定資産と政策保有株式について、売却価格ベースで合計1,300億円以上の売却を行うことを目標としてあえて設定しました。これらを通じて、資本効率の維持・向上に努めるとともに、将来の成長に向けた投資資金ニーズにも対応していきます。

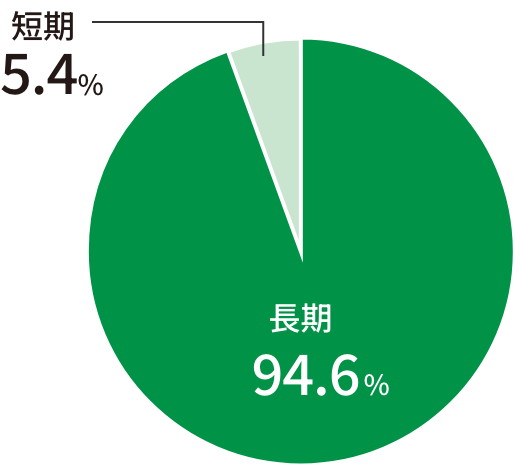

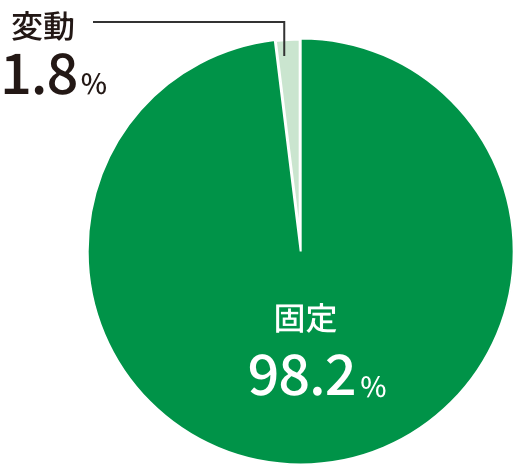

資金調達については、財務指針を「絶対線」として守りながら、借入などによる調達を進めます。2024年3月における日銀の政策変更を機に、日本においても金利は上昇局面に移行しており、「金利のある社会」が復活したと考えています。現時点では、金利上昇による当社の借入や当社事業への影響は限定的でありますが、今後の動向については引き続き注視していく必要があります。借入の長期化・金利の固定化によるリスクヘッジはもちろん、主要格付機関の信用格付についても維持・向上を図り、リスクの軽減に努めていきます。

長期・短期比率(2024年12月末時点)

平均残存年限※36.1年

固定・変動比率(2024年12月末時点)

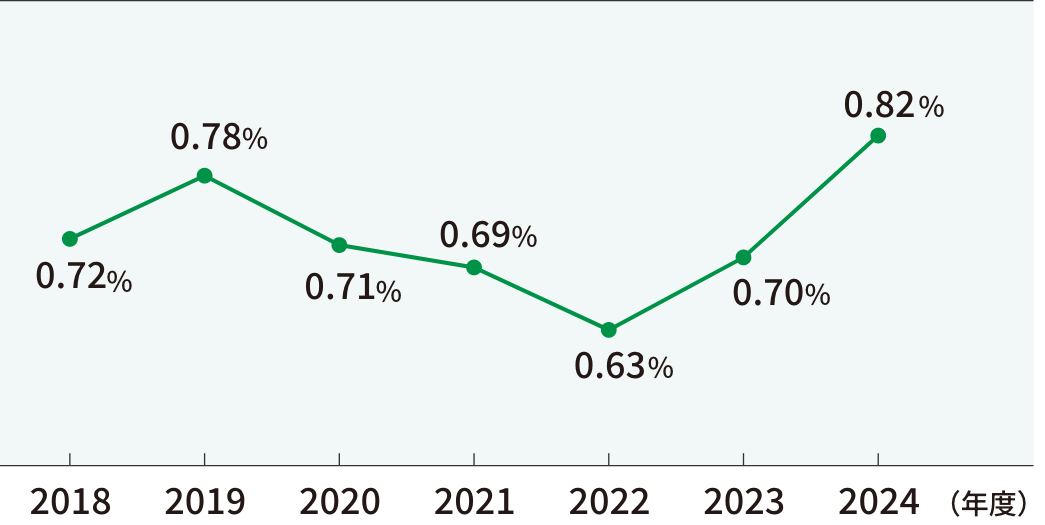

平均金利※4の推移

※3 平均残存年限は、ハイブリッド社債・CPを除いた数値

※4 平均金利= 支払利息÷ 有利子負債(期首期末平均残高)

なお、2025年5月には、当社の継続的な利益成長実績や、「TOFROM YAESU」稼働時の安定収益源の強化などが評価され、日本格付研究所(JCR)における当社の格付見通しがA(安定的)からA(ポジティブ)となりました。様々な観点からその時々に応じた最適な資本構成を引き続き検討し、継続的な利益成長と資本効率の向上を目指していきます。

資産回転の加速による資本効率向上と、

利益成長を通じた株主還元の拡充を企図したキャッシュアロケーション計画

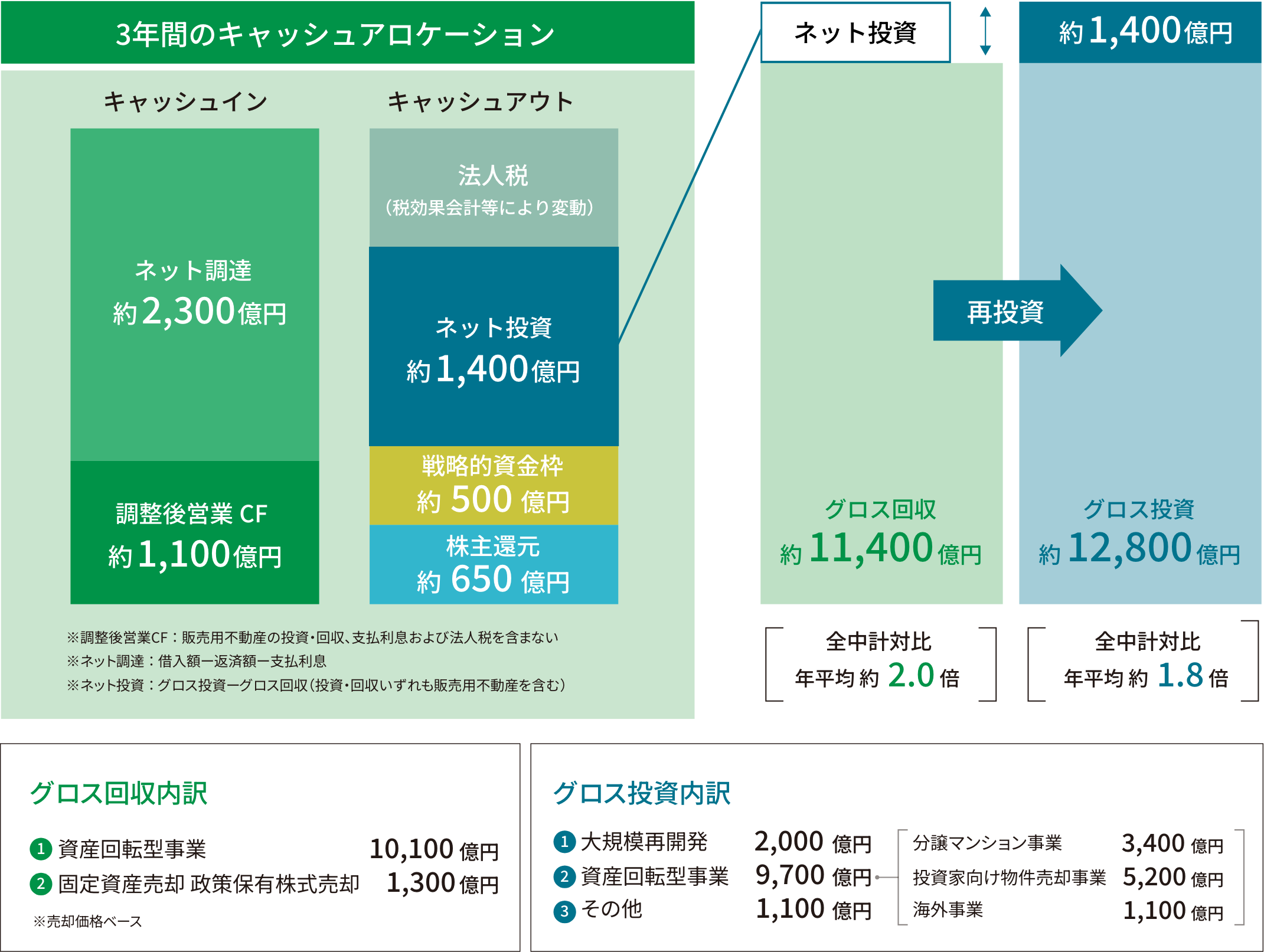

新中計期間中のキャッシュアロケーションについては、資産回転の加速により資本効率の向上を図るとともに、利益成長を通じて株主還元を拡充させていくことを基本方針として掲げています。また、投資家の皆様が関心を寄せる「キャッシュインとキャッシュアウトの全体像」をわかりやすく、かつ実効性のある情報として、当社の中計で初めて開示しました。

新中計期間中においては、前中計対比で年平均2倍となる1兆1,400億円の回収と、同1.8倍となる1兆2,800億円の投資を想定しています。当社の持続的な成長には、この回収と投資を着実に実行していくことが重要と考えていますが、回収については、極めて蓋然性が高いと考えています。前中計期間は不動産売買マーケットが良好でしたので、特に投資家向け売却用物件については良質かつ環境変化に対応できる多様なアセットをストックすることができました。金利の先高観や事業環境変化の懸念はありますが、その時々においてニーズの高い不動産を売却し、着実に計画を実行していきます。

また、1兆2,800億円というグロス投資についても、年平均でならすと、前中計の最終年度である2024年度における投資規模とほぼ同水準であり、前中計で積み上げてきた投資の実績・ノウハウなどを活用することで、十分に達成可能な水準であります。達成に向けては、これまで当社が築いてきた様々な御取引先様との関係性に基づき、いかに良質な情報を取得できるかがカギとなります。当社は競合との価格競争を避け、相対取引を中心とした独自の仕入れ戦略をとることで、高効率かつ着実な用地取得を実現してきました。また、アセットタイプごとに、一気通貫で取り組める組織構成としており、これに起因した高い商品企画力も強みの一つです。これらの強みをもとに、厳選投資の姿勢と価格競争力の確保を両立させ、投資を加速させていきます。

また、今回の中計では、明確な使途を定めない「戦略的資金枠」を初めて設定しました。この戦略的資金枠は、新規事業やM&Aなどの取り組みを対象として、今後の戦略展開に応じて柔軟に活用していくことを想定しており、金額としては3年間で500億円としています。今後も事業環境などに応じた最適資本構成を意識しつつ、資金の使途や配分の見直しについては、機動的に対応していく方針です。グロス投資・戦略的資金枠はいずれも、次期中計期間以降に向けた投資と位置付けており、着実に実績を積み上げることを通じて、持続的な成長につなげていきたいと考えます。

最後に、株主還元については、今後も一層強化する必要があると考えており、成長投資とのバランスも踏まえたうえで、2027年度に向け配当性向を40%まで引き上げていくこととしました。また、当社は配当を株主還元の中心と位置付けていますが、自己株式についても、株価水準や事業環境、財務の状況などを勘案しながら機動的に実施していきたいと考えています。当社は2013年度以降、10期以上連続して増配を続けてきましたので、今後も持続的な利益成長により、増配を続けていきたいと思います。

企業価値の最大化に向けて、ステークホルダーへのメッセージ

2025年よりCFOに就任し、投資家の皆様と対話させていただく中で、市場における当社の評価や課題、投資家の皆様が重視している点などをあらためて認識することができました。私のミッションは、まずは新中計の諸目標を着実に達成し、当社の企業価値を最大化させることです。現在の当社株価についてはまだまだ割安であると認識しており、これは成長の蓋然性と利益の安定性を投資家の皆様に示しきれていないことが要因であると考えています。

私は、継続的な成長への期待感を醸成するためには、投資家の皆様との対話がやはり重要だと考えています。適切な開示・対話を通じて、当社への理解度を高めていただくことに努めるとともに、当社の利益成長と株主還元拡充の蓋然性を実績と戦略をもって示していきたいと思います。また、長期的な視点で利益の安定性を高めるため、新中計では「サステナビリティ」「人的資本」「DX」を成長を支える経営インフラとして基本方針の土台に位置付けました。投資家の皆様との対話で得られたご意見・ご提言を経営に反映させていくことで、開示・対話の質をさらに向上させ、長期的な成長期待を醸成していきます。

新中計のスタートを機に、社長をはじめ、経営陣も刷新して若返りが図られました。経営陣同士の風通しの良さは大きな強みであり、経営会議などにおいても非常に活発な意見が交わされるのが当社の特徴かと思います。今後は新たな経営体制のもと、引き続きしっかりと成果を出し、企業価値を高めていきたいと考えています。新中計の着実な達成、2030年の長期ビジョン達成に向けた道筋の提示、情報開示の拡充、対話の深化などを通じて、投資家の皆様のご理解を深めて信頼を獲得し、企業価値を高めることに全力を尽くしてまいります。